2024. 8. 31. 09:15ㆍ아티클 | Article/디자인스토리 | Design Story

‘Real Banksy’ Exhibition, between stencils and capitalism

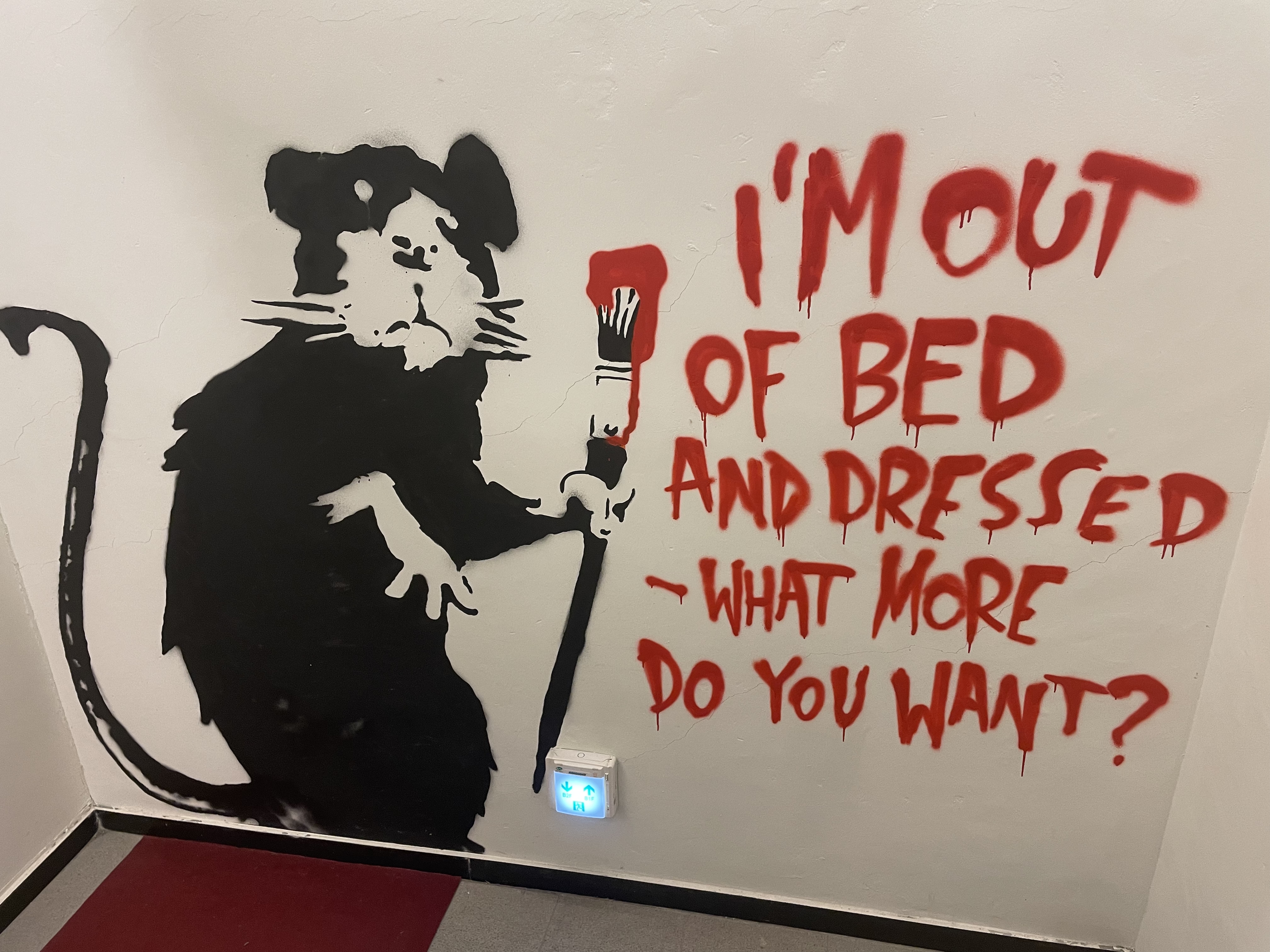

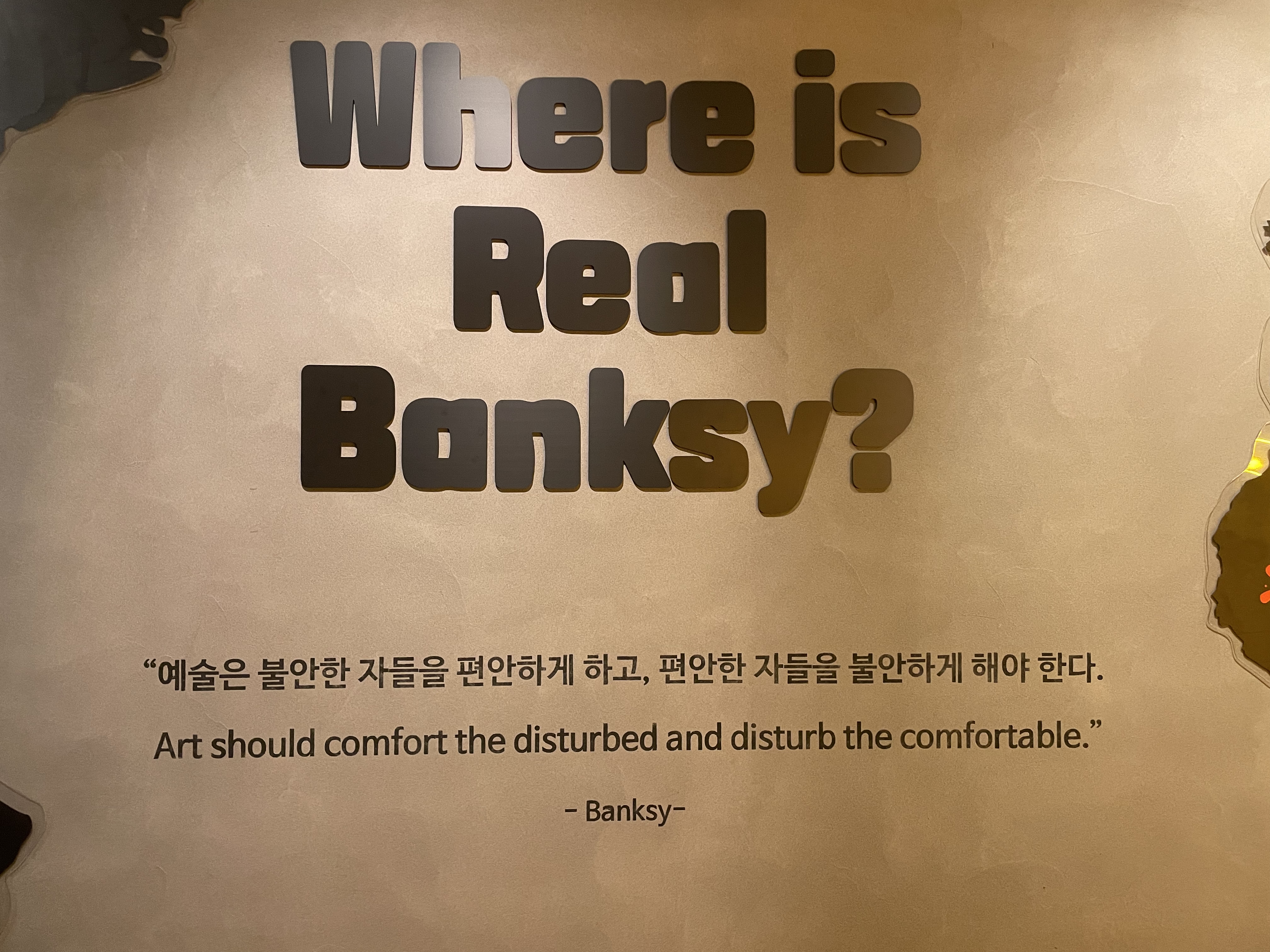

뱅크시 전시회가 인사동 그라운드서울에서 열리고 있다. 뱅크시는 세계적인 예술가지만 나는 그에 대해서 잘 알지는 못한다. 예술비평가가 아니라 디자인 칼럼니스트로서 이번 전시를 리뷰해 보고자 한다. 그라운드서울 전시장의 독특한 구조 때문에 지하 4층으로 내려가야 한다. 내려가는 계단참 벽에 낙서화가 있다.<사진 1> 쥐가 붓으로 글씨를 써놓았다. 쥐는 검은색이고 스텐실 기법으로 그려졌다. 글씨는 붉은색 글씨이고 스프레이로 그렸다. 뱅크시는 얼굴 없는 화가이니 이 작업을 하러 한국에 오지는 않았을 것이다. 이것은 아마도 뱅크시가 어느 벽에 했을 낙서를 그대로 복제한 것이다. 복제는 뱅크시 작품을 이해하는 데 중요한 열쇠다. 지하 4층 전시장 입구에 오니 역시 스텐실 기법으로 “Where is real Banksy?”라는 문장이 벽에 쓰였다.<사진 2> 스텐실 또한 뱅크시 작품을 이해하는 데 반드시 짚고 넘어가야 할 단서다.

복제와 스텐실은 뱅크시를 넘어 모든 낙서화의 본질을 이루는 강력한 수단이다. 사실 스텐실이라는 기법 자체가 복제를 전제하므로 스텐실이야말로 낙서화의 핵심이라고 할 수 있다. 스텐실로 하지 않는 낙서화도 많지만 뱅크시는 주로 스텐실 기법을 쓰므로 스텐실에 대해서 살펴보자. 스텐실은 판화와는 다른 방식의 복제 기술이다. 우선 그리고자 하는 이미지를 종이나 금속 같은 재료에 구멍을 뚫어 만들고, 그 재료를 낙서화가 그려질 최종 벽에 부착한 뒤 스프레이를 뿌린다. 그러면 뚫린 구멍으로만 스프레이 물감이 침투하면서 벽에 하나의 그림 또는 글자가 완성되는 식이다. 구멍 뚫린 미디어는 가지고 다니면서 다른 벽에 똑같은 이미지와 글자를 복제할 수 있다. 왜 이런 기법을 이용할까? 속도 때문이다. 공공장소의 벽에 낙서를 하는 것은 불법이다. 그러니 빨리 그리고 도망가야 한다. 뱅크시의 얼굴이 아직까지도 알려지지 않은 것을 보면, 이 기법은 게릴라처럼 그림을 그리는 낙서화가들에게 대단히 효과적임을 알 수 있다.

빨리 그리고자 하면 그냥 스프레이를 뿌려서 그려도 된다. 고인이 된 세계적인 낙서화가 장 미셸 바스키아의 작품은 스프레이로 뿌려서 그린 그림이다. 그런데 왜 뱅크시는 굳이 스텐실 기법을 사용했을까? 그는 예술작품이 갖는 아우라(aura)를 파괴하고 싶었을 것이다. 아우라는 발터 벤야민이 복제예술, 즉 사진이 태어나기 전의 예술작품인 회화가 갖는 본질적인 요소로 언급한 개념이다. 그 뜻은, 하나의 예술작품은 이 세상에서 ‘유일무이’하다는 것이다. 단 하나라는 그 희귀성 때문에 예술작품은 권위를 갖고 숭배의 대상이 된다. 그렇게 숭배받는 작품은 필연적으로 금력과 권력을 가진 자들의 것이 된다. 예술은 결국 금력과 권력을 가진 자들의 장식품이 되고 그들의 기득권을 더욱 강화하는 도구로 전락하고 만다.

현대예술가들은 이것을 깨고자 노력했다. 대표적인 예가 마르셀 뒤샹이 산업 복제품인 변기를 자신의 출품작으로 전시장에 갖다 놓은 것이다. 단 이 변기에는 뒤샹이 가명으로 한 사인이 있다. 이 사인은 변기라는 복제품이 아우라를 갖게 될 가능성을 남겼다. 미술관이 이 변기를 소장함으로써 마침내 아우라가 완성되었고 숭배의 대상이 돼버렸다. 이것은 아이러니하다. 왜냐하면 뒤샹은 예술작품이 갖는 권위와 우상을 역겹게 여기고, 그것을 파괴하고자 이 변기를 전시장에 던져 넣은 것이기 때문이다. 그는 제도권 예술의 권위와 질서를 거친 방식으로 공격했지만, 결국 그 아나키즘적인 도전은 제도권에 포섭되고 만 것이다.

뱅크시는 이것을 우려했을 것이다. 그의 대표작인 <사랑은 공중에>는 팔레스타인 베들레헴의 벽에 그려졌다.<사진 3> 벽은 허름하기 그지없고, 작품에는 사인조차 없다. 익명성은 작가성, 진품성, 소유권 등에 관심이 없음을 보여준다. 사진 속에서 벽화 앞으로 지나가는 두 남자는 작품에 관심이 없는 듯한 인상이다. 뱅크시는 이 작품을 유명하게 만들고 싶었을까? 이 작품은 어떤 과정을 거쳐 유명해졌을까? 그것은 알 수 없지만, 초라해 보이는 미디어, 즉 허름한 벽을 보면 그런 의도로 이 작품을 남겼을 것 같진 않다. 그는 메시지를 전달하고 싶은 마음만은 간절했을 것이다. 그 메시지의 핵심은 분쟁의 종결, 그리고 평화의 정착이 분명해 보인다. 이 벽화로부터 돈을 벌고 싶다는 목적, 또는 작품에 아우라를 남겨야겠다는 의도는 잘 보이지 않는다. 스텐실이라는 미디어 자체가 작가의 고유한 아이덴티티를 드러내기 힘들다. 자신만의 독창적인 표현을 남기려면 연필이나 붓을 사용하는 것이 쉽다. 거기에는 특정 작가만의 흔적이 남는다. 구멍 안으로 스프레이를 뿌리는 방식으로는 독창성을 발휘하는 데 한계가 있다. 장 미셸 바스키아도 스프레이를 뿌렸지만, 그는 스텐실을 사용하지 않았기 때문에 대단히 독창적인 표현에 이를 수 있었다.

뱅크시는 표현의 형식보다는 표현의 메시지에 집착하는 것 같다. 전시장 입구에 쓰인 뱅크시의 말이 이를 대변해 준다.<사진 4> “예술은 불안한 자들을 편안하게 하고, 편안한 자들을 불안하게 해야 한다.” 그는 폭력적인 분쟁, 자본주의의 차별과 극심한 양극화에 저항하는 메시지를 던진다. 그의 메시지는 기득권자들에게 위험하다. 그렇다면 자신의 작품 역시 마르셀 뒤샹의 변기처럼 자본에 포섭되어서는 안 된다. 그에 따라 표현의 형식도 중요해진다. 끌까지 스텐실로 남아야 하는 것이다. 그의 작품은 그저 벽과 혼연일체가 되어서 그것을 뜯어가지 않는 한 소유의 대상이 되어서는 안 된다. 물론 더 많은 벽에 그 작품이 복제되는 것은 허용될 만하다. 왜냐하면 미켈란젤로의 시스티나 천정화나 다빈치의 최후의 만찬처럼 복제할 수 없는 벽화는 더욱 강력한 아우라를 가지게 될 것이기 때문이다.

전시장의 첫 번째 섹션에는 뱅크시에 대해서 이렇게 설명하고 있다. “그는 스스로 스텐실로서 실존하는 자임을 바로 상기시킨다.” 전시회의 제목인 “진짜 뱅크시는 어디에?”라는 질문에 대한 답은 바로 ‘스텐실’로 존재한다는 것이다. 스텐실로 존재한다는 것이 그보다 앞선 위대한 낙서화가인 키스 헤링이나 장 미셸 바스키아와 어떻게 다른지에 대해서 그 의미를 짚는다. 그들은 “독창적인 스타일을 바탕으로 주류 예술계에 주목을 받으며 성장했다”는 것이다. “저급한 혹은 아웃사이더 예술의 계급에서 승격하듯 그들은 갤러리와 아트페어, 하얀 캔버스 위로 자리를 옮겨와 자본주의에 영합하는 행보를 보여왔고, 그것은 거리예술가의 반달리즘, 혹은 사회 저항적 성격과는 거리가 먼 것이었다.”

그렇다면 뱅크시는 저항하는 낙서화가로서 결함 없는 작가일까? 그런 태도를 유지하는 것이 가능할까? 그에 대한 대답은 부정적이다. 왜 그런가? 그가 선택하고 유지하는 저항의 매체인 스텐실을 압도하는 자본주의가 있기 때문이다. 뱅크시는 결국 그토록 저항하려고 했던 자본주의라는 부처님 손바닥 안의 존재라는 것을 증명한다. 이번 전시회 자체가 그렇지 않은가? 이번 전시회는 여러 크고 작은 기업과 조직의 자본으로 작동되었다. 이 전시회를 통해 누군가는 이익을 볼 것이고 자본주의는 더욱 공고해진다. 두 번째 섹션 전시장에 첫 번째 작품인 <풍선과 소녀>는 벽화지만 결국 캔버스화로 옮겨졌다.<사진 5> 이 작품이 소더비 경매에서 304억 원에 낙찰되었다는 설명이 전시장 벽에 붙어 있다. 뱅크시도 여기에는 저항하지 못했던 것이다. <사랑은 공중에>라는 작품의 제목보다 더욱 우리에게 와닿는 현실은 사실 ‘자본은 공중에’일 것이다. 오늘날 자본은 공기가 되었고 자연이 되었다.

자본주의 식성은 대단히 게걸스러워서, 자신을 최고의 악당으로 지목하고 그것을 파괴하려는 모든 메시지를 상품화한다. 19세기 자동화, 그리고 장인의 몰락을 부추긴 산업혁명과 공장제 자본주의에 격렬하게 저항한 윌리엄 모리스의 예술공예 운동부터 20세기 예술 우상화를 공격한 마르셀 뒤샹, 그리고 뱅크시에 이르기까지 자본주의 질서를 파괴하고 위협하고자 한 그 모든 예술적 도전은 결국 자본주의의 얌전한 상품이 되는 것으로 끝을 맺었다. 자본주의는 포용력이 아주 크다. 자신에게 저항하는 도전을 무력화하는 기술은 그것을 적극적으로 수용하는 것이다. 예를 들어 자본주의 양극화를 비판한 <기생충> 같은 영화에게 최고의 영예를 안겨주는 것이다. 권력과 자본을 소유한 자들을 불편하게 만드는 그 모든 콘텐츠들을 공공연한 장소에서 상영하고 공연하고 전시할 때 그것이 가진 위험성은 사라지고 안전해지는 것이다.

롤랑 바르트는 이런 문화적 저항과 고발을, 자본주의와 권력자들이 맞는 일종의 ‘예방주사’로 비유했다. 자본주의의 폭력성, 권력의 부패를 고발하는 모든 콘텐츠를 수용하고 장려하라. 그로부터 자본주의 권력과 사회질서는 저항의 바이러스에 면역되고 무감각해질 것이다. 자본주의는 완벽하지 않다. 권력자도 완벽하지 않다. 그러니 불공정할 수도 있고 부패할 수도 있으며 그로 인해 비판받을 수 있다. 하지만 그 모든 비판을 수용하고 세상에 공공연하게 밝힘으로써, 즉 예방주사를 맞음으로써 자본주의와 권력, 그리고 사회질서는 더욱 안전해지는 것이다.

제도권 극장에서 상영된 반자본주의 영화가 안전한 것처럼 제도권 미술관과 전시장에서 개최된 뱅크시의 강렬한 메시지는 메시지 그 자체보다 아름다움으로 소비되고 만다. <사랑은 공중에>나 <풍선과 소녀>는 결국 미학적 대상이 된다. 그 모든 위험 요소가 거세되고 안전하게 소비할 수 있는 예쁜 상품이 되는 것이다. 전시를 다 보고 뮤지엄숍에 가면 티셔츠와 머그잔, 스마트폰 케이스에 복제된 뱅크시의 작품들을 볼 수 있다. 나는 <풍선과 소녀>가 새겨진 아이폰 케이스를 사려고 했는데, 내 아이폰의 배경이 파란색이라 흰색 배경이 지배적인 그 케이스와 잘 어울리지 않아 포기했다. 바로 이런 것이다. 그렇더라도 이 전시는 볼 만하다. <기생충>을 본 뒤 혁명을 일으키진 않겠지만, 의식을 강화할 순 있다. 뱅크시 전시는 보면서 폭력적인 지금 시대와 차별을 더욱 강화하는 자본주의에 대해 인식하는 것만으로도 아무것도 안 보고 그저 자본주의에 매몰되는 삶을 살아가는 것보다는 훨씬 나을 것이다. 벽에 붙은 또 다른 메시지가 아주 강렬하고 인상적이다. “영국에서 가장 높은 지위는 재능이나 노력에 의한 보상으로 주어지는 것이 아니라 단지 태어날 때부터 주어지는 것이다.”

글. 김신 Kim, Shin 디자인 칼럼니스트

김신 디자인 칼럼니스트

홍익대학교 예술학과를 졸업하고 1994년부터 2011년까지 월간 <디자인>에서 기자와 편집장을 지냈다. 대림미술관 부관장을 지냈으며, 2014년부터 디자인 칼럼니스트로 여러 미디어에 디자인 글을 기고하고 디자인 강의를 하고 있다. 저서로 『고마워 디자인』, 『당신이 앉은 그 의자의 비밀』, 『쇼핑 소년의 탄생』이 있다.

kshin2011@gmail.com

'아티클 | Article > 디자인스토리 | Design Story' 카테고리의 다른 글

| 비포 애프터, 껍데기는 믿을 만한 것인가? 2024.10 (0) | 2024.10.31 |

|---|---|

| 주객전도의 파리 올림픽 개막식 2024.9 (0) | 2024.09.30 |

| 파리 올림픽, 거대 건축 프로젝트의 종말? 2024.7 (0) | 2024.07.31 |

| 압축적으로 본 한국 앨범 디자인의 발자취 2024.6 (0) | 2024.06.30 |

| 인공지능 vs 육체지능 2024.5 (0) | 2024.05.31 |