2023. 2. 2. 09:07ㆍ아티클 | Article/디자인스토리 | Design Story

Nude & Decoration

사진작가 로버트 메이플소프의 전시가 국제갤러리에서 개최되어 가 보았다. 메이플소프의 작품을 알게 된 건 1990년대 초반인데, 당시 그의 작품이 한국에서 출판되거나 전시되는 건 어려울 거라고 생각했다. 왜냐하면 그는 남성 누드, 게이 섹슈얼리티, 사도마조히즘 같은 당시 사회적 통념에 반하는 주제를 다루고 있었기 때문이다. 메이플소프가 이런 주제의 사진을 발표한 시기는 1970~1980년대로 그의 전시는 미국에서도 논쟁이 끊이질 않았다. 메이플소프 자신도 그것을 분명히 의식했을 것이다. 그런 의식은 분명히 표현에 영향을 준다. 내가 이번 전시에서 본 것은 바로 그런 면이다. 그는 남들이 보기 역겨워 할지도 모르는 사진을 예술작품으로 승화시킬 수 있는 방법을 찾느라 전전긍긍한다.

이는 르네상스 이후 유럽 화가들이 여성 누드를 그릴 때도 고민했던 문제다. 사람이 옷을 벗은 상태는 분명히 일상적인 일이 아니다. 일상생활 중에 옷을 벗는다면 그것은 하나의 사건이 될 수 있다. 무례하고 외설스러워 당혹감을 불러일으키는 일이다. 모두가 옷을 벗은 상태인 목욕탕, 또는 옷을 입지 않는 원시 부족들 사이에서는 옷을 벗었다는 건 아무 사건도 아니다. 하지만 모두가 옷을 차려입은 곳에서 혼자 벗는다면, 그것은 사건이 된다. 옷을 벗은 몸을 그린다는 것 역시 무례하고 외설스러운 일이 될 수 있다. 왜냐하면 옷을 입은 상태에서, 여러 사람이 동시에 그 그림을 볼 것이고, 그것은 분명 당혹스럽고 상스러운 일이기 때문이다.

따라서 옷을 벗은 몸을 묘사할 때는 철저하게 어떤 형식을 부여해야 한다. 영국의 미술사가인 케네스 클라크는 저서 <누드의 미술사>에서 누드(nude)와 네이키드(naked)를 구분한다. 네이키드란 무방비 상태의 알몸으로, 위에서 언급한 것처럼 사람들을 당혹스럽게 만든다. 반면에 누드는 “균형 잡힌 건강하고 자신만만한 육체, 즉 재구성된 육체의 이미지”라고 말한다. 사람들은 포르노그래피를 외설이라고 표현한다. 한자 외설(猥褻)은 ‘옷을 더럽히다’라는 뜻이라고 한다. 유교사회에서 옷이란 예의 기준이 된다. 옷을 더럽혔다는 건 무례하고 상스럽다는 뜻이다. 네이키드는 외설이지만 누드는 외설이 아니다. 왜냐하면 누드는 어떤 의미에서 옷을 벗은 것이 아니기 때문이다.

누드는 예술을 이해하는 교양 있는 사람들을 위한 것으로서 전시를 목적으로 한다. 다시 말해, 본다는 것이 허용된 알몸이다. 그러려면 몸은 있는 그대로의 몸이 아니라 이상적으로 다듬어진 몸이어야 한다. 포즈도 우아해야 하고, 성적인 상상력을 자극하는 털 같은 것도 제거되어야 한다. 영국의 미술비평가인 존 버거는 “누드가 복장의 한 형식”이라고까지 말했다. 말장난 같지만 이 말은 설득력이 있다. 누드 작품 앞에서 사람들은 당혹스러워하지 않는다. 관조하는 것이다. 감상할 만한 몸은 아름답게 다듬어져야 하고 디자인되어야 하는 것이다. 누드는 살아 있는 사람의 몸이라기보다 아름다운 사물처럼 다루어진다. 한 마디로 누드는 장식된 것이다.

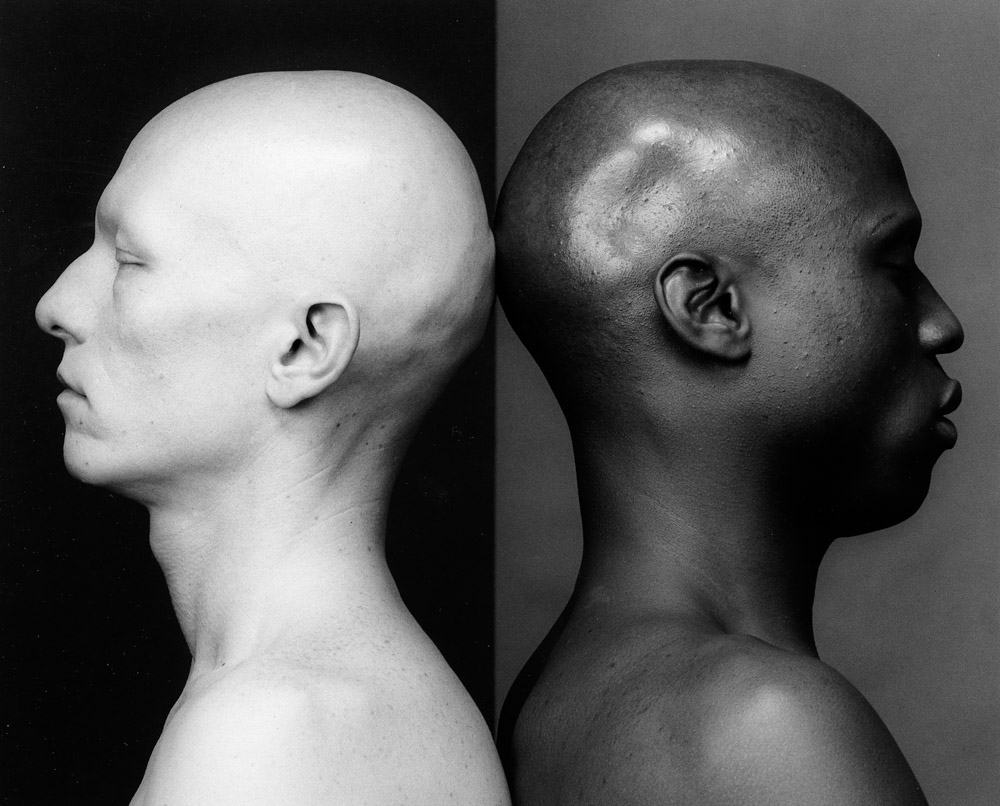

로버트 메이플소프의 남성 누드에서도 그러한 구성과 디자인을 느낄 수 있다. 건장한 체격의 흑인 남성 누드는 고대 그리스의 조각 같은 느낌을 준다. 이상적인 몸은 그가 많이 찍었던 꽃이나 식물 사진과 비교된다. 그가 촬영한 꽃과 식물이 철저한 구성의 통제 아래 있는 것처럼, 그의 남성 누드 역시 우연한 모습이 아니라 철저한 통제에 따른 포즈를 취하고 있다. 신체의 일부만을 잘라내서 보여주는 사진은 신체의 움직임과 각도, 트리밍이 아주 정밀하게 계산되어 있다. 좌우 대칭의 구성을 즐겨 사용한다든지, 얼굴과 몸의 옆 모습을 많이 찍는 것도 대단히 구성적이다. 그가 주로 스튜디오, 또는 실내에서 촬영을 하는 이유는 자신의 계산과 통제를 넘어선 우연적 요소를 배제하기 위한 것일 수 있다.

또 하나 남성 알몸이 포르노그래피로 타락하지 않도록 하는 비결은 사람들의 눈을 천이나 피부의 질감에 주목하게 하는 것이다. 흑인 남성을 훨씬 많이 찍은 이유도 그러한 질감 표현이 더욱 잘 살아나기 때문이 아닐까 추측해본다. 메이플소프의 기술력도 누드의 예술성을 높이는 데 일조한다. 그는 빛을 받지 않은 어두운 면의 계조를 살리는 데 놀라운 재능을 발휘한다. 사도마조히즘의 복장은 대개 검정색 가죽인데, 그런 옷의 질감이 잘 표현되어 있다.

알몸 그 자체는 나쁠 것이 없지만, 그것을 즐겨 본다는 행위에 대해서는 음탕함이나 관음증이라는 딱지가 붙게 된다. 따라서 알몸을 묘사하는 방식에 자연스럽게 특별한 형식들이 생겨난 것이다. 이와 비슷한 현상을 건축과 제품 디자인에서도 볼 수 있다. 19세기에 철골로 건물을 만들기 시작했을 때, 그 모습은 마치 옷을 벗은 것과 비슷한 느낌을 주었다. 런던 박람회를 위한 전시장인 수정궁은 뼈대를 이루는 골조가 훤히 드러나 보였고, 파리 박람회 때 세워진 에펠탑은 아예 뼈대만으로 이루어진 건물이다. 모파상과 에밀 졸라 같은 파리의 지식인들은 에펠탑을 추한 괴물이라고 저주했다. 그때까지 유럽인들에게 건물은 돌, 나무, 유리 등으로 마감되는 것이었다. 따라서 에펠탑은 사람으로 비유하면 피부가 없는 해골인 셈이다.

19세기 말 시카고에서 마천루 양식이 탄생할 때 건축가들은 사람들의 이러한 보수적인 시각을 우려했다. 마천루는 에펠탑처럼 철을 뼈대로 세운다. 그것은 당시 사람들에게 지나치게 기술적이고 기계적인 모습으로 비칠 것이다. 고층 빌딩도 일종의 집이라고 할 수 있는데, 집이란 따뜻하고 아늑해야 한다는 것이 사람들의 고정관념이다. 그러다 보니 마천루 건물은 그 기본 구조와는 관계없이 기존의 역사주의 건물의 외양을 흉내내게 된다. 시카고 학파의 개척자 윌리엄 르 배런 제니가 디자인한 초기 마천루인 홈 인슈어런스 빌딩은 마치 돌로 쌓아 올린 것처럼 철골에 돌의 외피를 입히고, 입구를 아치 형태로 꾸몄다. 사람의 눈높이에 해당하는 저층부는 르네상스 시대 팔라초에 적용된 루스티카 같은 석조 마감 기법을 쓰고, 기둥 위에는 코니스와 주두 같은 고전 건축의 오더를 적용했다. 이것들은 사실상 건물의 구조와 전혀 관계가 없는 것이므로 장식이나 마찬가지다.

전화기, 라디오, TV 같은 새로운 발명품들 역시 처음에는 대부분 가구를 흉내낸다. 그런 외관이 기술적이고 기계적이며, 따라서 딱딱한 사물에 대한 거부감을 줄여주기 때문이다. 하지만 시간이 지나 그런 사물에 사람들이 익숙해지면 기술 문명에 맞는 옷으로 갈아입는다. 마천루 역시 그런 과정을 거쳤다. 윌리엄 르 배런 제니는 시간이 지날수록 고전 건축의 장식을 걷어내 순수한 형태의 디자인을 했다. 비록 돌 마감에서 벗어나진 않았지만, 단순한 디자인으로 내부의 골조가 건축 외피의 표현 수단이 되었다. 결과적으로 내부의 구조가 노출되었고, 이는 건축공학의 기술적 성취를 표현한 것이라고 할 수 있다. 20세기 중반에 들어서면 미스 반 데어 로에 같은 모던 건축가들이 유리 커튼월로 더욱 직설적으로 기술공학적 질서를 표현한다.

마찬가지로 남성 누드의 표현도 비슷한 길을 걷는다. 메이플소프의 이번 전시 중 2층 전시장의 쇼케이스 속 작품들은 남성 누드의 관능성과 에로티시즘, 그리고 행위들을 적나라하게 드러낸다. 섬뜩한 느낌을 줄 정도인데, 동성연애자였던 메이플소프의 솔직한 감정을 표현한 것으로 보인다. 현대미술에서 회화든 사진이든 알몸의 표현은 오히려 누드에서 네이키드로 가는 듯하다. 아카데미즘적인 장식 행위를 일종의 거짓 꾸밈이라고 보는 것이다. 알몸의 표현은 이렇듯 방어적인 태도에서 솔직한 것으로 나아간다. ‘일상 속의 알몸이 왜 예술이 될 수 없는가?’라고 반문하는 것이다. 왜냐하면 금기된 것들, 거북해하는 것들이 시간이 흐름에 따라 어느 정도 관용을 얻기 때문이다. 물론 여전히 그것을 혐오하는 사람들이 많기는 하지만.

글. 김신 Kim, Shin 디자인 칼럼니스트

김신 디자인 칼럼니스트

홍익대학교 예술학과를 졸업하고 1994년부터 2011년까 지 월간 <디자인>에서 기자와 편집장을 지냈다. 대림미술관 부관장을 지냈으며, 2014년부터 디자인 칼럼니스트로 여러 미디어에 디자인 글을 기고하고 디자인 강의를 하고 있다. 저서로 <고마워 디자인>, <당신이 앉은 그 의자의 비밀>, <쇼핑 소년의 탄생>이 있다.

'아티클 | Article > 디자인스토리 | Design Story' 카테고리의 다른 글

| 장 프루베의 건축과 가구 2021.6 (0) | 2023.02.06 |

|---|---|

| 마스크 시대의 얼굴 2021.5 (0) | 2023.02.03 |

| 야구 스타킹과 고전 건축 오더의 유사점 2021.3 (0) | 2023.02.01 |

| 한옥의 구조가 낳은 한국 가구의 고유성 2021.1 (0) | 2023.01.29 |

| 운칠기삼 2020.12 (0) | 2023.01.27 |