2023. 2. 15. 09:04ㆍ아티클 | Article/디자인스토리 | Design Story

Shape follows size

미국의 진화 생물학자 스티븐 제이 굴드는 내가 알고 있는 생물학자 중 건축과 디자인에 대해서 가장 많은 지식을 가진 사람이다. 그는 쉽지 않은 생물학의 개념을 설명하면서 종종 건축을 비유의 대상으로 끌어온다. <다윈 이후>라는 그의 저서에 실린 21장 ‘크기와 형태’에 그런 비유가 등장한다. 크기와 형태는 마치 기능과 형태의 관계처럼 법칙이 있다. 크기가 작거나 크면 형태는 그 크기에 제약을 받아 변형이 일어날 수밖에 없다는 것이다. 이 이론에 따르면 공상과학 영화에서 나오는 것처럼 인간이나 동물이 엄청난 크기로 확대되더라도 그 형태와 비례를 그대로 유지한 채 커지는 것은 불가능하다.

아주 작은 생명체들을 보라. 개미나 모기, 파리 등의 다리를 보면 무척 가늘다. 하지만 개미는 자기보다 큰 나뭇잎을 그 가느다란 다리로 거뜬히 든다. 이는 입체 기하학의 원리를 따르는 것이다. 스티븐 제이 굴드는 이렇게 말한다. “필연적으로 그들(동물)은 자신들의 크기에 가장 적합한 형태를 취하게 된다.” 그렇다면 인간이 아주 작은 크기로 축소되면 인간의 팔다리 역시 지금과는 달리 무척 가냘프게 가느다라진다는 이야기다. 반면에 코끼리 같은 큰 동물을 보면 다리가 무척 두껍다. 이 또한 입체 기하학의 원리를 따른 것이다. 그렇다면 인간이 아주 큰 크기로 확대되면 인간의 팔다리 역시 코끼리만큼이나 두꺼워질 수밖에 없을 것이다. 연민을 자아내게 가느다란 팔다리를 가진 인간이나 부담스러울 정도로 두꺼운 팔다리를 가진 인간이라면 결코 아름답다고 할 수 없을 것이다.

입체 기하학의 법칙은 크기와 형태의 관계를 규정한다. 물리법칙에 따르면 입체적인 물체의 크기가 커지면 부피도 늘어나고 표면적도 늘어나지만, 표면적은 부피의 팽창만큼 늘어나지는 않는다. 직육면체를 예로 들어보자. 직육면체에서 면적의 크기는 x축과 y축을 곱해서, 즉 제곱으로 산출되지만, 부피의 크기는 x축과 y축에 더해 z축이 추가되어 세제곱으로 산출된다. 따라서 직육면체의 크기가 확대되면 부피가 늘어나는 양은 면적이 늘어나는 양보다 많다. 굴드의 표현을 빌리면 “부피는 면적보다 더 빨리 늘어난다.” 그러니까 아주 작은 생명체들은 상대적으로 부피에 비해 표면적이 크고, 아주 큰 생명체들은 상대적으로 부피에 비해 표면적이 작다.

이는 살아있는 동물의 모양과 형태에 큰 영향을 미친다. 부피에 견주어 상대적으로 표면적의 비율이 높은 곤충들은 중력의 영향을 덜 받는다. 만약에 곤충이 똑같은 모양과 형태 그대로 커진다면 이제는 반대로 부피에 비해 표면적의 비율이 지나치게 작아진다. 그렇게 되면 중력을 피할 수 없는데, 그런 모양대로라면 서 있는 것조차 불가능해진다. <콩: 스컬 아일랜드>라는 SF영화에는 공룡만큼 거대한 거미가 등장하는데, 다리가 대나무 굵기 정도밖에 되지 않는다.<사진 1> 영화 속 거대 거미는 자연 속의 작은 곤충인 실제 거미와 모양이 똑같다. 이런 상상력은 과학적으로 전혀 근거가 없다. 거미의 크기가 그렇게 거대해지면 대나무보다 수십 배 더 굵은 다리를 가져야 겨우 서 있을 정도가 된다. 이 원리를 발견한 사람은 갈릴레오다. 굴드는 갈릴레오의 이론은 이렇게 요약한다. “큰 동물의 뼈가 작은 동물의 가느다란 뼈와 상대적으로 같은 힘을 내기 위해서는 단순한 비례 관계 이상으로 굵어져야 한다.”<사진 2> 이것이 코끼리 다리가 두꺼운 이유다. 그런 법칙에 따라 거미가 코끼리보다 커지려면 거미는 가느다랗고 긴 다리를 포기해야 한다. 그렇게 되면 그것은 더 이상 거미가 아니고, 관객들에게 흥미를 줄 수 없을 것이다. 영화는 늘 과학과 실제를 무시함으로써 흥행을 유지해왔다.

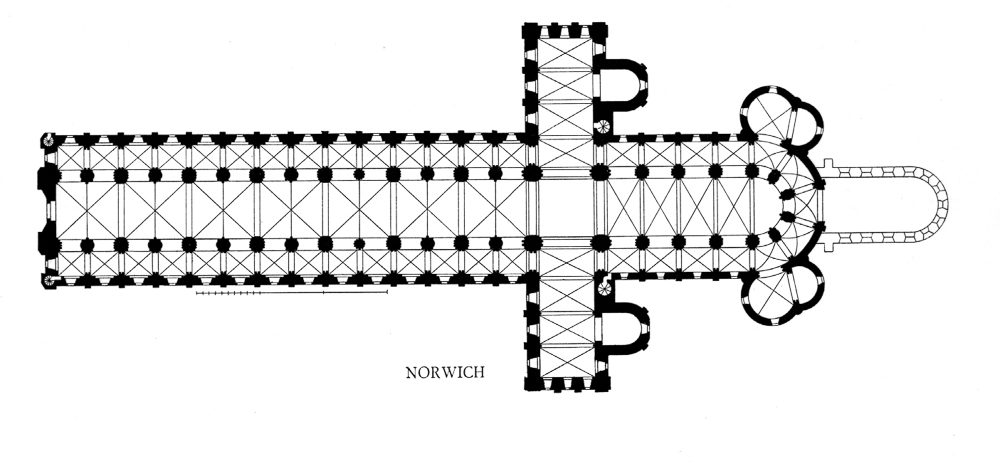

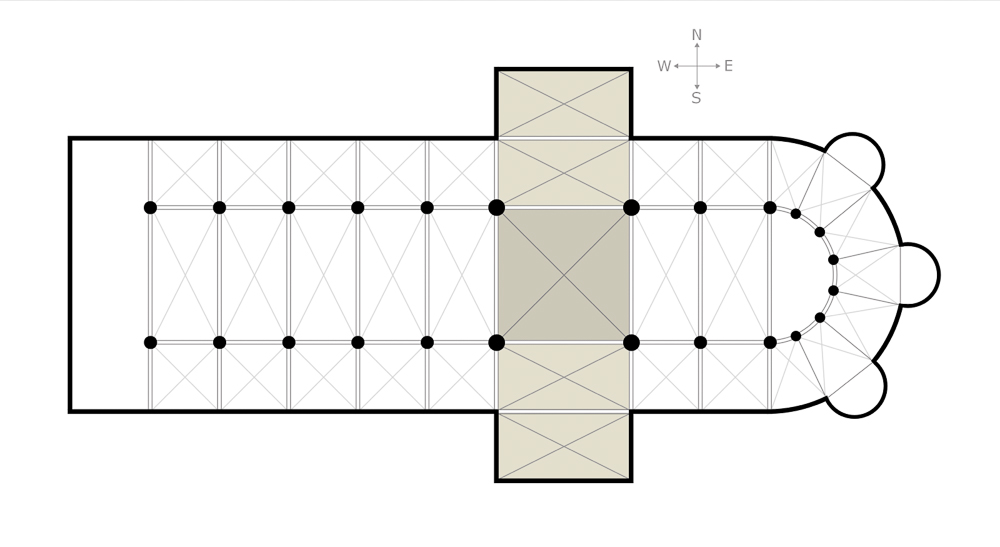

굴드는 이런 입체 기하학의 원칙이 생명체뿐만 아니라 건축에서도 확인된다고 말한다. 중세 성당이 바로 그것이다. 유럽에서 성당은 11세기 이후에 극적으로 커졌다. 성당이 커지면 동물의 경우처럼 표면적과 부피의 관계가 발생한다. 성당의 내부 공간은 세제곱으로 늘어나는 반면, 창문을 만들어 빛을 끌어들이는 벽의 면적은 공간의 부피와 같은 비례로 늘어나지 않으므로 상대적으로 따지면 줄어드는 셈이다. 이는 내부 공간의 빛 부족 현상을 낳는다. 중세 건축가들은 성당의 크기를 키울수록 성당 내부가 굉장히 어두워진다는 현실을 직시했을 것이다. 내부를 밝게 하려면 창문의 면적을 늘려야 한다. 창문의 면적을 늘리려면 표면적 자체가 늘어나야 한다. 하지만 표면적을 늘리면 부피도 함께 늘어나는 문제가 생긴다. 해결 방법은 건물의 폭은 좁게 하고, 길이를 늘리는 것이다. 폭이 좁은 만큼 창문으로 들어오는 빛은 건물의 중심부까지 이를 수 있다.<사진 3>

이것만으로는 부족하다. 창문을 더 늘리는 방법이 있는데, 그것은 트랜셉트(transept)다. 트랜셉트는 성당을 위에서 보았을 때 라틴 십자가처럼 보이게 한다.<사진 4> 트랜셉트 디자인은 신학적 상징이 더 큰 목적이었는지 모른다. 하지만 결과적으로 창문이 늘어나는 효과를 보았다. 또한 동쪽 벽에 여러 개의 반원형 앱스(apse)를 추가하는데, 이 앱스 역시 더 많은 창문을 추가해 준다.<사진 5> 마치 서양 주택의 코너 타워나 퇴창처럼 창의 면적을 늘려준다. 작은 앱스들 역시 표면적으로는 신학적인 목적으로 만들었겠지만 빛 부족이라는 문제를 해결해 준다. 이런 이유 때문인지 작은 성당에는 트랜셉트나 추가된 앱스가 거의 없다고 한다. 성당 건물의 크기가 커지면 형태도 변화할 수밖에 없는 것이다.

중세 성당, 특히 고딕 양식에서 나타난 버트리스(buttress) 역시 크기와 관련된 문제라고 할 수밖에 없다. 건물이 높아지면서 벽체가 엄청난 압력을 받게 되었다. 그것을 해결하려면 벽 또는 기둥을 받치는 외부 구조물인 버트리스가 도입되어야 한다.<사진 6> 고딕 성당에서는 더 많은 빛을 끌어들이고자 엄청나게 큰 스테인드글라스가 벽의 상당 부분을 차지한다. 스테인드글라스는 하중을 견뎌낼 구조가 아니므로 스테인드글라스 사이에 있는 기둥에 하중이 집중되고, 건물은 붕괴될 가능성이 높아진다. 이에 따라 그 하중을 분산시키는 버트리스의 존재는 필연적인 것이 된다. 동물의 크기가 커지면 세제곱으로 늘어난 부피의 무게를 견디도록 굵은 다리를 가지게 되는 것처럼 크고 높아진 성당은 버트리스라는 구조물을 갖게 된 것이다. 그 구조물이 필연적이라는 점에서 더욱 형태는 크기에 따라 변형될 수밖에 없다는 것을 증명한다.

르네상스 시대의 이탈리아 예술비평가 조르조 바사리는 이런 고딕 양식을 무질서하고 혼란스러운 것으로 비평했다. 실용적인 공간의 확보를 위해 부차적인 구조물이 지나치게 비대해진 것을 비난한 것이다. 근대에 들어서서 공학기술의 눈부신 발전으로 크고 높은 건물을 지으면서 부가적인 구조물을 더 이상 만들지 않아도 되게 되었다. 또한 전기 조명 기술로 인해 건물의 폭을 좁게 할 필요도 없어졌다. 크기가 커지면 따를 수밖에 없는 제약들이 사라진 것이다. 직육면체의 매끈한 초고층 마천루를 보면 인간이 자연의 법칙으로부터 벗어나 조형의 자유를 성취하고자 얼마나 각고의 노력을 했는지 깨닫게 된다.

이것은 인공적인 사물에서도 나타난다. 과거의 전화기는 인간의 얼굴을 배려했다. 20세기 전화기의 표준을 만든 사람은 노르웨이의 장 하이베르크나 미국의 헨리 드레이퍼스다. 그들이 디자인한 전화기의 송수화기는 사람 입과 귀의 위치, 그리고 손의 크기를 고려해서 디자인한 것이다.<사진 7> 이 전화기는 ‘형태는 기능을 따른다’는 명제를 잘 실현시켰다. 하지만 디지털 기술의 눈부신 발전은 얇고 매끈한 직육면체로 전화기의 표준을 바꿔버렸다. ‘형태는 기능을 따른다’는 명제가 무색해졌다. 때때로 인간은 자연의 법칙으로부터 벗어나 무중력의 공간에, 또는 진공상태의 공간에 자신의 문명을 세우려는 무모한 욕망을 고집스럽게 실현하고자 한다. 이들은 대체로 완고하게 질서를 고집하고, 이 세상에는 완벽한 비례와 아름다움이 존재한다고 믿는다. 조형을 적당히 자연의 법칙에 내맡겨도 되는데 말이다.

글. 김신 Kim, Shin 디자인 칼럼니스트

김신 디자인 칼럼니스트

홍익대학교 예술학과를 졸업하고 1994년부터 2011년까 지 월간 <디자인>에서 기자와 편집장을 지냈다. 대림미술관 부관장을 지냈으며, 2014년부터 디자인 칼럼니스트로 여러 미디어에 디자인 글을 기고하고 디자인 강의를 하고 있다. 저서로 <고마워 디자인>, <당신이 앉은 그 의자의 비밀>, <쇼핑 소년의 탄생>이 있다.

'아티클 | Article > 디자인스토리 | Design Story' 카테고리의 다른 글

| 책 살생부 쓰기 2023.2 (0) | 2023.02.16 |

|---|---|

| 자유의 기표 2022.2 (0) | 2023.02.16 |

| 임시변통의 창조성 2021.12 (0) | 2023.02.14 |

| 오징어 게임, 시선의 권력을 말하다 2021.11 (0) | 2023.02.13 |

| 작은 화면 전성시대 2021.10 (0) | 2023.02.10 |