2025. 7. 31. 10:15ㆍ아티클 | Article/디자인스토리 | Design Story

Letters of play written with the body, Kang Byung In’s calligraphy

글꼴에 관한 다큐멘터리 <헬베티카>를 보면 글자를 사용하는 모던 디자이너들의 태도를 볼 수 있다. 미국의 대표적인 그래픽 디자이너 마시모 비넬리는 “글자는 말을 하지 않아야 한다”는 신념에 가득 찬 타이포그래피 철학을 갖고 있다. “글자가 말을 하지 않아야 한다”는 말이 의아할 수 있다. 글자란 말의 기호인데 어떻게 말을 하지 말란 말인가? 그 의문에 대한 답으로 비넬리의 말을 들어보자. “dog이란 글자가 개처럼 보일 필요는 없다.” 글자의 모양이란 중립적이어야 한다. 즉 글자란 기호이므로 뜻을 전달하는 데 충실해야 한다는 말이다. 그것이 전부라는 태도다. 글자는 그 뜻을 지시하는 기표에 불과하다. 뜻을 전달하는 말 이외에는 어떤 말도 하지 않아야 한다. 이것을 어려운 말로 표현하면 ‘투명한 기표’다. dog는 dog를 지시할 뿐 다른 어떤 뜻이나 표현도 허용하지 않는다. 모더니스트들은 대단히 엄격하다.

그렇다면 ‘투명하지 않은 기표’로는 어떤 것이 있을까? 이것은 1960년대 팝 디자인을 선도한 허브 루발린의 타이포그래피를 보면 금방 이해할 수 있다. 영화 <사운드 오브 뮤직>의 포스터를 보자.<사진 1>

‘The Sound of Music’이라는 글자 디자인은 단지 그 뜻만 전달하는 것이 아니다. ‘음악의 즐거움’이라는 표현이 더해졌다. 마시모 비넬리가 글자로 말하지 않아야 한다는 것은 바로 이러한 글자의 ‘형태적 표현’이다. 나는 이것을 ‘이중의 기표’라고 말하고자 한다. 뜻을 전달하려는 의도를 갖고 창조한 기호로서, 문자는 우선 어떤 대상을 지시하는 기능, 즉 ‘지시의 기표’라는 쓸모를 갖는다. 하지만 필연적으로 두 번째 기능이 생긴다. 그것은 바로 글자의 모양, 색채, 질감 따위가 주는 두 번째 기표다. 두 번째 기표는 그 기표를 여러 번 경험하면서 자연스럽게 떠오르는 의미 또는 이미지다.

예를 들어보자. 나는 태국의 문자를 보면 그 기표가 기의(기표가 지시하는 뜻)로 가지 않는다. 태국 문자를 하나도 모르기 때문이다. 하지만 최근에 인터넷이나 식당 간판으로 태국 문자를 자주 보면서, 그 뜻은 모르지만 그것이 태국 문자라는 사실만은 알게 되었다. 그리하여 태국 문자처럼 만든 어느 식당의 영어 간판을 보고, 그곳이 태국 식당이라는 사실을 알 수 있었다.<사진 2>

그 간판 글자의 독특한 형태는 나로 하여금 ‘태국’이라는 기의로 가게 만들었다. 이것이 바로 두 번째 기표다. 이런 식으로 모든 글자는 필연적으로 이중의 기표가 된다. 아니 다중의 기표가 된다고 해야 옳을 것이다. 사람이 각각의 문화권에서 경험하는 바에 따라 글자의 형태는 여러 가지 의미를, 또 여러 가지 이미지를 연상시킨다.

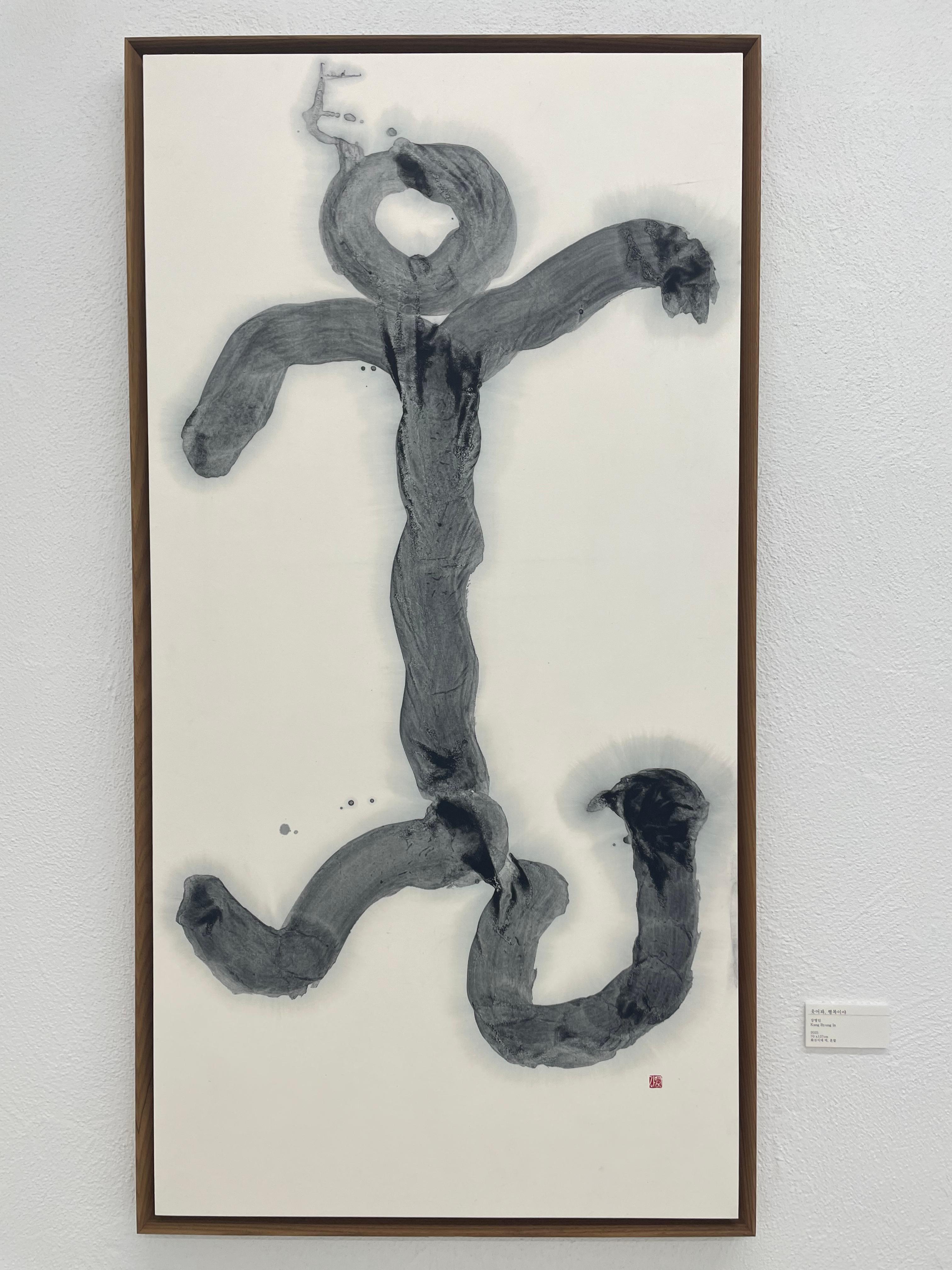

서두로 길게 이중의 기표를 설명했는데, 왜냐하면 강병인의 캘리그래피를 보면서 내가 느낀 첫 번째 감상이 바로 ‘이중의 기표’였기 때문이다. 지난 4월 17일부터 5월 17일까지 N2 아트스페이스에서 캘리그래퍼 강병인의 <획의 변주, 해체로부터> 전시회가 열렸다.<사진 3>

이 전시회로부터 캘리그래피가 갖고 있는 본성, 그리고 그런 본성이 오늘날 어떤 사회적 의미를 지니는지 살펴보고자 한다.

글자는 원래 손으로 쓰던 것이었다. 유럽인들은 깃펜이나 철필로 써왔고, 한국인은 붓으로 써왔다. 그렇게 손으로 쓰던 글자를 대체한 것은 인쇄술이다. 사람이 직접 쓰는 글자와 인쇄술이라는 기계가 쓰는 글자는 서로 상반되는 방향성을 지닌다. 사람은 글자를 통해 자기 흔적을 남긴다. 그것은 의도하지 않아도 필연적으로 남을 수밖에 없다. 반면에 인쇄술은 반대로 익명성을 추구한다. 인쇄에서는 특정인의 흔적을 느낄 수 없다. 단지 문장을 통해 그 글을 쓴 저자의 정신적 흔적을 느낄 뿐이다. 기계의 글자인 활자의 모양 또한 로만체니 산세리프니 하는 정형화된 방향으로 진화해왔다. 로마자 글꼴의 진화 과정을 보면 개성을 추구하는 방향보다 가독성이 높은 객관적인 형태로 진화해왔음을 느낄 수 있다. 헬베티카로 대표되는 네오그로테스크 산스(Neo-grotesque Sans)가 대표적이다. 네오그로테스크 산스는 균형감이 높고 대단히 중립적이어서 이중의 기표를 억제하는 효과가 있다. 그래서 모던 디자이너들이 좋아했다.

글자의 형태뿐만 아니라 글자의 강약에서도 사람은 그것을 조절하지만 인쇄술은 획일화된 강도로 ‘프레스’ 할 뿐이다. 따라서 인쇄의 글자가 사람들로 하여금 이성을 깨어나게 하는 반면, 사람이 쓴 글자는 감정이입을 유도한다. 꿈이라는 글자를 보자.<사진 4>

꿈을 구성하는 ㄱ이 모음 ㅜ 위에 여러 개다. 여러 개 꿈을 꾸라는 것도 같고, 두려워하지 말고 꿈을 꾸라고 강조하는 것도 같다. 그 모양이 흥겹고 친근하고 순진하고 낙천적이다. 청소년들에게 꿈꿔보라고, 그리고 그 뜻에 동참해 보라고 권유하는 작가의 마음이 느껴진다. 이런 감상은 사람마다 조금씩 다를 수 있다. 아무튼 이렇게 감정적인 일깨움이 일어나는 것이다. 글자의 지시적인 기표에 이어 2차적인 표현의 기표가 더해져 이런 감상을 낳는다. ‘웃’이라는 글자는 더욱 쉽게 감정이입할 수 있다.<사진 5>

좋아서 어쩔 줄 모르는 듯한 모습이다. 강병인의 캘리그래피는 메마르고 이성적인 활자와 달리 따뜻하고 감정적이다.

미디어 학자 마셜 맥루언은 “미디어는 메시지다”라는 유명한 말을 남겼다. 미디어가 내용을 규정한다는 뜻이다. 따라서 강병인이 선택한 붓이라는 미디어를 이해하는 것이 작품을 감상하는 데 결정적이다. 강병인은 붓과 종이를 미디어로 글자를 만든다. 글자를 쓰는 미디어로서 붓은 어떤 점이 다를까? 붓은 연필이나 펜과 달리 좀 더 몸을 사용해야 하는 미디어다. 연필과 펜은 손과 팔을 이용하는 것으로 충분하다. 왜냐하면 연필과 펜은 선이 나오는 그 끝이 딱딱하기 때문이다. 힘을 주지 않고도 쉽게 선을 그릴 수 있다. 반면에 붓은 팔로 쓰는 것 같지만 온몸을 이용해서 써야 한다. 붓은 딱딱한 연필이나 펜과 달리 그 끝이 부드러운 털이기 때문이다. 쉽게 휘어지는 털은 강약을 조절함으로써, 즉 팔과 어깨에 힘을 어느 정도 주느냐에 따라 표현이 많이 바뀌는 미디어다. 붓이 머금은 미디어가 물이나 기름이냐, 또 그 흔적을 남기는 미디어가 종이냐 캔버스냐도 표현에 영향을 준다. 종이는 캔버스보다 연약하다. 따라서 유화 물감으로 캔버스에 그리는 선보다 먹으로 종이에 그리는 선이 훨씬 가혹하다. 다시 말해 수정이 불가능하고 한 번에 그리는 것으로 끝이 나는 것이다. 손과 팔을 이용해 가볍게 그릴 수 있는 것보다 붓은 좀 더 엄하다. 이것이 온몸을 이용하게 하는 이유가 아닐까? 그것은 기교가 아닌 정직한 몸이 언어가 될 수밖에 없도록 만든다. 문학비평가 이어령은 『우리문화박물지』에서 붓의 표현을 다음과 같이 설명한다.

“부드러운 붓을 잡은 손을 움직이려면 어깨에 힘을 주어야 하고 어깨에 힘을 주려면 가슴에 힘을 주어야 한다. 그리고 가슴에 힘을 주려면 허리에 힘이 있어야 하며 그 허리가 힘을 받으려면 그것을 떠받치고 있는 발끝이 튼튼하게 땅을 딛고 있어야 한다.”

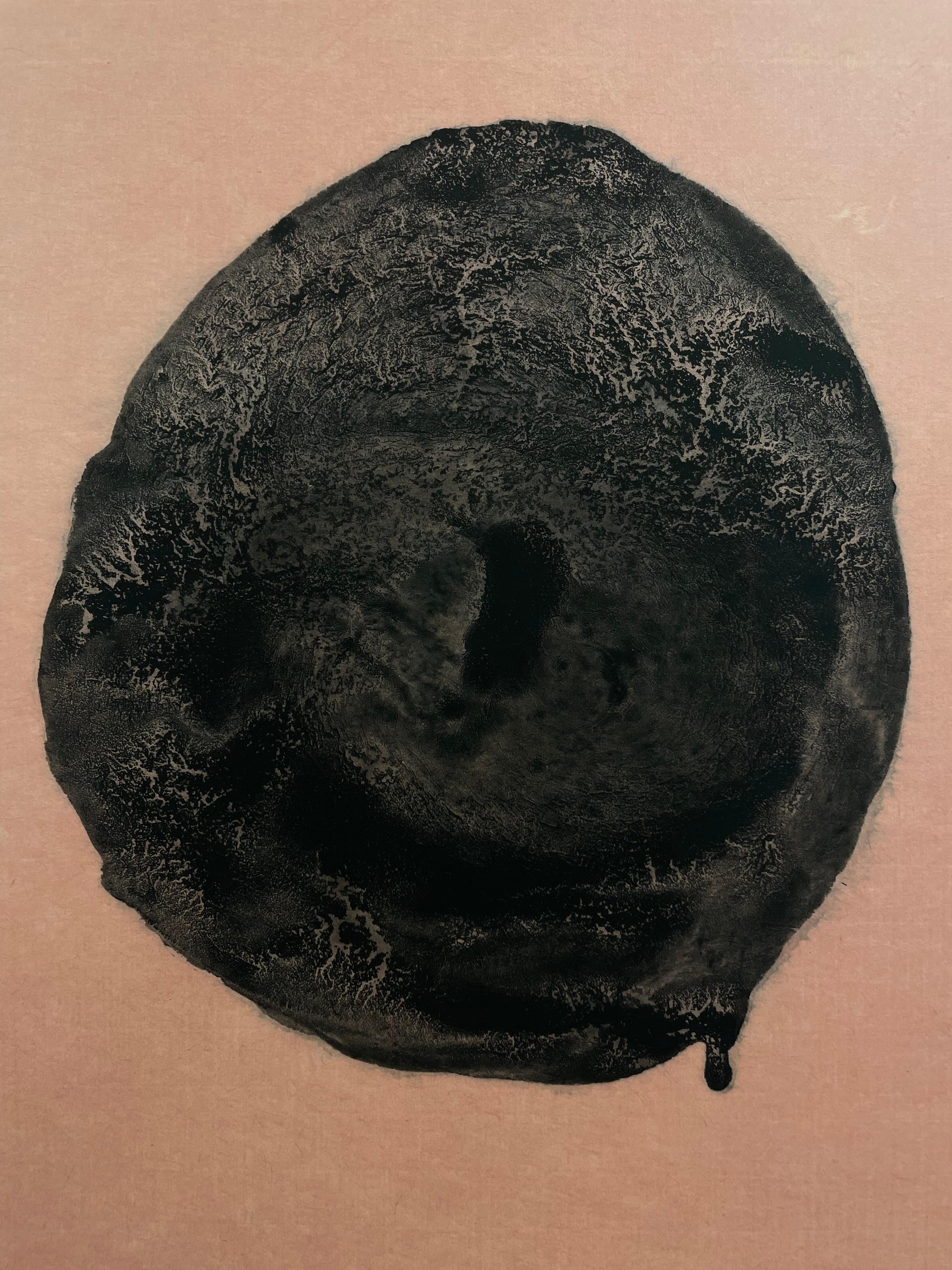

단 한 번에 그려야 하고 강약을 조절함으로써 표현의 결과가 많이 달라지는 붓글씨는 결과적으로 우연의 표현이 나온다. 그러니까 작가가 완벽하게 통제할 수 없는 미디어인 셈이다. 이번 전시에 그러한 효과를 볼 수 있는 작품이 다수였다. 봄이라는 글자를 확대해서 보면 그 글자의 질감에서 작가의 힘 조절을 느낄 수 있다.<사진 6>

동시에 글자의 넓은 획에는 우연에 따른 미묘한 먹의 질감이 표현되었다. <사진 7>

그렇게 표현된 먹의 질감은 작가가 의도한 것이지만, 그 선과 면의 계조는 완벽하게 통제할 수 없는 것이다.

강병인은 자연스럽게 붓으로 글자를 만들면서 이러한 붓과 먹, 그리고 종이가 만들어내는 표현에 주목했을 가능성이 크다. 이로부터 그는 기호로서의 글자에서 벗어나 먹의 표현을 실험하는 단계로 넘어간다. 다시 말해 지시의 기표에서 벗어나 표현의 기표에 더욱 매달리게 되는 것이다. 그런 작품들이 이번 전시에 출품되었다.<사진 8>

이번 전시회의 제목이 ‘획의 변주, 해체로부터’인 이유는 글자를 이루는 획이 기호를 이루는 단위 요소에서 탈피해, 즉 기호를 해체해 그 자체가 예술적 표현물이 되겠다는 의지를 보여준 것이 아닌가 싶다. 이 작품의 제목은 <하늘 사람 땅>이다. 이것은 한글의 창제 원리를 표현한 것이지만, 또한 그 하나하나가 문자의 기호라기보다 비구상의 그림에 더 가깝다. 나는 이 작품에서 뜻을 읽어내기보다 먹의 농담에 더욱 집착하게 된다.<사진 9> 즉 지시의 기표가 아닌 표현의 기표를 더욱 읽고 있는 것이다.

그렇다면 이러한 작품의 경향은 사회적으로 어떤 의미를 지닐까? 미디어가 발달한 오늘날 사람들은 책을 읽지 않는다. 정보를 얻는 미디어가 책이 아니라 유튜브와 같은 영상이 되었다. 영상 미디어는 이성적이기보다 감성적이고, 그 정보를 연구하고 분석하기보다 즐기는 것이다. 같은 정보라도 즐겁지 않으면 보지 않는 시대가 되고 있다. 글자 또한 그러한 시대의 부응하고 있는 것은 아닌가? 돌이켜보면 글자보다 그림이 먼저 태어났다. 무려 3만 년 전에 구석기 시대 인류는 동굴 벽에 그림을 그렸지만, 글자를 쓰지는 않았다. 글자는 그림이 진화해 나중에 나온 것이다. 글자보다 그림이 먼저 나왔다는 것은 무슨 뜻인가? 기록과 연구보다 감상과 놀이가 먼저였다는 것이다. 글자는 이른바 역사시대를 만들었다. 역사시대가 된 뒤로도 극소수의 지식인을 제외한 대부분의 민중은 그림으로 정보를 얻었다. 15세기에 인쇄술이 태어나면서 비로소 사람들은 그림보다 문자로 정보를 얻는 시대가 시작되었다. 이른바 이성의 시대가 된 것이다. 그리고 21세기에 온라인 미디어가 대세가 되자 인쇄술이 쇠퇴해 문자가 힘을 잃고, 다시 그림 또는 영상의 시대를 맞이한 것이다.

그림의 시대가 문자의 시대와 무엇이 다를까? 그것은 이성보다 감성이, 그리고 선형적인 분석보다는 즉흥적인 즐거움이 더 가치를 발한다는 것이다. 글자의 모양 또한 헬베티카로 대변되는 중립적인 네오그로테스크 산스가 지고, 개성을 지닌 커스텀 서체, 노스탤지어의 감성을 자극하는 레트로 서체, 그리고 몸의 흔적을 남기는 캘리그래피가 뜨는 것이다. 작가는 그 흐름과 트렌드를 겨냥해서 자신의 길을 가는 것은 아니다. 강병인은 자신의 길을 걸어왔고, 그것이 오늘날 선택받고 있는 것이다. 그것은 팔이 아니라 몸으로 글자를 표현하는 아주 오래된 방식인 것이다.

글. 김신 Kim, Shin 디자인 칼럼니스트

김신 디자인 칼럼니스트

홍익대학교 예술학과를 졸업하고 1994년부터 2011년까지 월간 <디자인>에서 기자와 편집장을 지냈다. 대림미술관 부관장을 지냈으며, 2014년부터 디자인 칼럼니스트로 여러 미디어에 디자인 글을 기고하고 디자인 강의를 하고 있다. 저서로 『고마워 디자인』, 『당신이 앉은 그 의자의 비밀』, 『쇼핑 소년의 탄생』이 있다.

kshin2011@gmail.com

'아티클 | Article > 디자인스토리 | Design Story' 카테고리의 다른 글

| AI는 사람을 대체할 수 있을까? 2025.9 (0) | 2025.09.30 |

|---|---|

| 크기의 기호학을 무력화할 때 2025.8 (0) | 2025.08.31 |

| 명품 의자의 가격 2025.6 (0) | 2025.06.30 |

| <마천루>와 <브루탈리스트> ② 2025.5 (0) | 2025.05.31 |

| <마천루>와 <브루탈리스트> ① 2025.4 (0) | 2025.04.30 |