2023. 1. 31. 09:07ㆍ아티클 | Article/칼럼 | Column

Realization of taking pictures

갑자기 눈이 와서 급하게 사진기를 들고 인왕산에 올라갔다. 내가 사는 곳은 10분만 걸으면 바로 인왕산 중턱에 이를 수 있는 청운동이다. 그러다 보니 인왕산 자락길을 산책하는 것이 나의 일상 중 하나가 되었다. 평균 일주일에 한 번 이상은 꼭 가는 것 같다. 방학을 맞아 여유가 있는 요즘은 매일 올라가기도 한다. 산에 오르면 사진을 찍게 된다. 그리고 언제부턴가 사진 찍는 하나의 방식이 생겼다. 그것은 영화 <스모크>에 나오는 장면을 흉내 내는 것이다. 이 영화에서는 주인공이 매일 특정 시간대가 되면 자신이 운영하는 가게 앞에 나와 똑같은 곳에 삼각대를 펼치고 똑같은 방향으로 사진 한 컷을 찍는다. 그렇게 수년을 찍어 같은 구도의 사진 수천 컷을 얻은 것이다. 인왕산에 자주 올라가다 보니 이동을 하면서 나도 그와 비슷한 촬영을 하게 되었다. 특정 공간들을 똑같은 구도로 매번 찍는 것이다. 같은 공간, 같은 대상을 지속적으로 찍다 보면 자연스럽게 얻는 깨달음이 있다.

대중에게 위대한 사진은 대개 한 장으로 기억된다. 결정적 순간을 찍은 앙리 카르티에 브레송의 사진이나 역사적 순간을 담은 로버트 카파의 전쟁 사진처럼 말이다. 그런 사진은 영원성이 담긴 듯 사람들을 끌어당긴다. 앤설 애덤스의 풍경 사진, 에드워드 웨스턴의 정물 사진, 유섭 카쉬의 인물 사진은 사진에 정말 영원성이 담긴 것처럼 보인다. 하지만 발터 벤야민의 말처럼 사진의 본질은 우연이다. 어느 한순간, 즉 찰나의 포착일 뿐이다. 따라서 그것은 어떤 장소와 시간의 편린(片鱗)이다. 그 대상의 극히 일부분이며 빙산의 일각이다. 유섭 카쉬 같은 칭송 받는 인물 사진가는 그 인물의 본질과 영혼을 담은 듯 깊이 있는 얼굴을 회화처럼 묘사한다.

회화는 그렇게 대상의 본질과 영혼을 담겠다는, 어쩌면 무모해 보이는 의도가 어느 정도 관철된다. 왜냐하면 화가는 인물을 지속적으로 보기 때문이다. 장시간 동안 대상을 보면서 화가의 머릿속에 그 얼굴에 대한 종합이 이루어진다. 다빈치가 그린 모나리자, 한스 홀바인이 그린 헨리 8세의 얼굴은 화가가 해석한 그 인물의 본질, 다시 말해 종합적이고 필연적인 얼굴로 귀결된 상태다. 결국 그 인물에 대한 정보의 차이가 그 인물의 묘사에 영향을 준다. 화가는 더 많은 시간 동안 그 인물에 대한 정보를 얻는다. 그렇게 축적된 정보는 그의 인물 묘사가 한 순간의 인상을 넘어서도록 만든다. 반면에 사진가는, 더 정확히 말하면 사진기라는 그 기계는 인물의 순간적인 정보만을 담을 뿐이다. 그것이 바로 우연한 얼굴이다. 인물이 아닌 정물이나 자연을 대상으로 하더라도 마찬가지다. 앤셀 애덤스가 1942년에 찍은 유명한 사진 <요세미티>의 그 거대한 바위산과 나무들의 이미지는 늘 언제나 영원히 그렇게 존재할 것 같다. 그리하여 어떤 영원성이 깃들여 있는 듯하다. 하지만 그런 대자연도 조금씩 변화한다. 결국 애덤스의 풍경 사진도 편린이다.

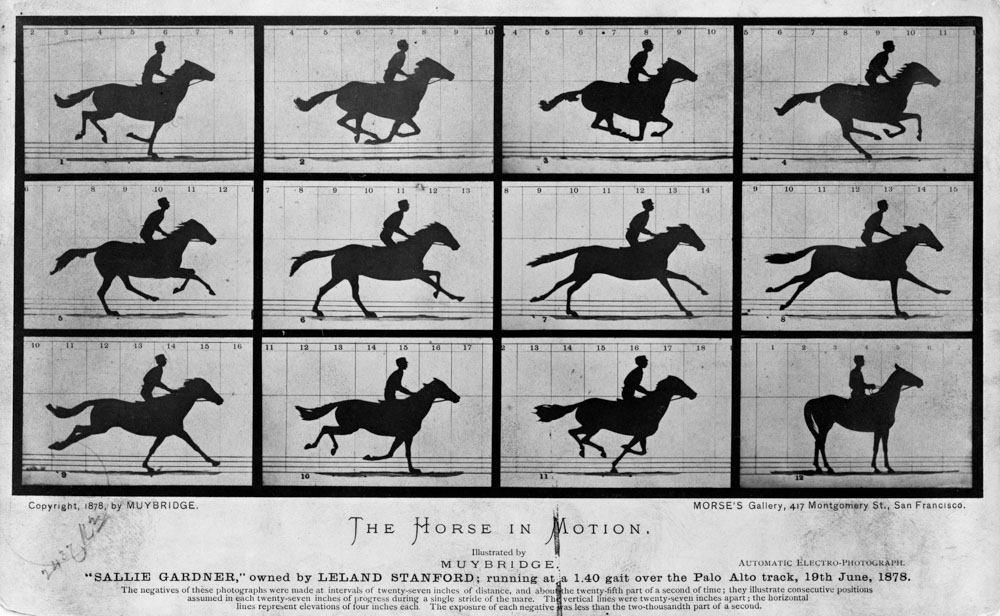

사진은 편린을 담을 수밖에 없다는 한계를 갖는다. 사진 미디어가 지닌 그런 한계는 그 미디어로 하여금 연속 사진으로 진보하도록 부추긴다. 에드워드 마이브리지는 사람의 움직임이나 말의 뛰는 동작을 연속으로 찍은 최초의 사진가다. 그는 1870년대 말부터 이런 사진 실험을 했다. 당시 기술의 부족으로 하나의 사진기로 이런 사진을 찍지 못해 여러 대의 사진기로 찍었다. 결국 마이브리지의 실험은 영화의 발전으로 이어진다. 과거 회화와 사진은 한 장면만을 담을 수밖에 없었다. 그래서 화가들은 움직임을 표현하고자 특정한 기법을 이용해 관객이 앞뒤 장면을 유추할 수 있는 힌트를 주었다. 이에 반해 사진은 그런 기법을 쓰기에는 지나치게 기계적이라는 한계가 있다. 다시 말해 대상을 완벽하게 통제할 수 없는 것이다. 이런 한계 역시도 연속 사진으로 발전하는 원인이 된다.

연속 사진이란 결국 대상에 대한 더 많은 정보를 얻고자 하는 인간의 욕망에서 비롯한 것이라고 할 수 있다. 그렇다면 왜 더 많은 정보, 더 많은 이미지를 원할까? 대상에 대한 더 깊이 있는 이해를 주기 때문이다. 한 장의 사진만으로는 대상을 이해할 수 없다. 음악을 한 부분만 끊어서 듣는다고 생각해 보라. 회화와 사진 같은 이미지 재현의 예술에는 시간성이 없다. 하지만 연속 사진은 음악처럼 이미지에 시간성을 부여함으로써 대상에 대한 이해의 폭을 넓혀준다. 마이브리지가 찍은 말이 뛰는 동작으로부터 사람들은 비로소 말이 뛸 때 다리가 어떻게 움직이는지 처음 깨달았다. 뛰어난 관찰자인 화가들조차 말의 움직임을 사진이 포착한 것과 다르게 묘사했던 것이다.

하지만 연속사진이라고 완벽한 정보를 주는 것도 아니다. 왜냐하면 대상을 영원히 촬영하는 것 역시 불가능하기 때문이다. 그렇다면 연속사진도 대상의 편린이다. 단지 조금 더 정보를 보충한 것일 뿐이다. 그렇더라도 정보의 보충은 분명 깨달음을 준다. 영화 <스모크>에서 주인공이 똑같은 장소를 찍은 수천 장의 사진을 친구에게 보여주는 장면이 있다. 친구는 따분해하면서 “다 똑같은 사진 아니냐”며 심드렁해 한다. 이때 사진 찍은 이는 이렇게 말한다. “똑같아 보이지만 한 장 한 장 다 다르지. 밝은 날 오전, 어두운 날 오전, 여름 햇빛, 가을 햇빛, 주말, 주중, 겨울 코트 입은 사람, 셔츠에 짧은 바지 입은 사람, 때론 똑같은 사람, 전혀 다른 사람… 지구는 태양 주위를 돌고 있고, 햇빛은 매일 다른 각도로 지구를 비추고 있지.”

같은 장소를 빈번하게 찍다 보면 그것을 알게 된다. 이 세상이 변화하고 있다는 것, 하루도 같은 날이 없다는 것을 말이다. 이러한 변화를 인식하는 것은 대상을 참되게 발견할 수 있는 유일한 길이다. 한 장의 사진은 맥락이 없는 것이다. 연속된 사진, 여러 날을 찍은 사진, 계절마다 찍은 사진은 시간의 맥락을 회복시킨다. 맥락으로부터 지금의 현상을 비로소 이해할 수 있다. 영국의 화가 데이비드 호크니도 같은 대상을 계절이 바뀔 때마다 그리면서 얻은 깨달음을 고백한 바 있다. “나는 일 년을 전부 그리고 싶었다. 계절이 변하면 각기 다른 것들을 볼 수 있기 때문이다. … 겨울을 지켜보고 난 후에야 비로소 여름의 풍요로움을 이해할 수 있다.”(『다시, 그림이다』에서 발췌)

눈 오는 날이면 누구나 사진을 찍어 에스엔에스(SNS, Social Network Service)에 올린다. 왜 눈 내린 풍경을 좋아할까? 겨울에 산을 산책하다 보면 모든 것이 잿빛이고 날씨까지 쌀쌀해 우울함을 느낀다. 지루하기 이를 데가 없다. 반면 눈이 오는 날은 마치 꽃이 핀 것처럼 산을 화사하게 변모시키는 눈이 기분을 상승시킨다. 하지만 눈은 짧고 도심의 산은 그런 눈을 금방 녹인다. 다시 잿빛 풍경이 되는 것이다. 그러다 봄이 오고 꽃이 피면 그 지긋지긋한 잿빛 풍경 때문에, 다시 말해 기다림이 사무쳤기 때문에 그토록 기쁜 마음으로 꽃을 반기게 되는 것이다. 사진을 매번 찍는 그 경험이 자연으로부터 받은 느낌을 생생하게 만든다. 사진을 찍는 것은 세상을 발견해 가는 일이다. 지금의 상태가 영원하지 않다는 것을 순간순간 깨닫는 것이다.

글. 김신 Kim, Shin 디자인 칼럼니스트

김신 디자인 칼럼니스트

홍익대학교 예술학과를 졸업하고 1994년부터 2011년까 지 월간 <디자인>에서 기자와 편집장을 지냈다. 대림미술관 부관장을 지냈으며, 2014년부터 디자인 칼럼니스트로 여러 미디어에 디자인 글을 기고하고 디자인 강의를 하고 있다. 저서로 <고마워 디자인>, <당신이 앉은 그 의자의 비밀>, <쇼핑 소년의 탄생>이 있다.

'아티클 | Article > 칼럼 | Column' 카테고리의 다른 글

| 03 버리고 변해야 산다 2021.2 (0) | 2023.01.31 |

|---|---|

| 04 대한건축사협회의인공지능 전략과 실행이 필요한 때이다 2021.2 (0) | 2023.01.31 |

| 01 지난 10년과 앞으로의 10년 2021.1 (0) | 2023.01.30 |

| 02 나는 왜 이 일을 하는가 2021.1 (0) | 2023.01.30 |

| 03 가벼운 이야기 2021.1 (0) | 2023.01.30 |